新書推薦:

《

配色手册

》

售價:NT$

219.0

《

王立群读史记(套装9本)

》

售價:NT$

2580.0

《

逃出瓶子的精灵:一部关于“我”的哲学史

》

售價:NT$

704.0

《

晚年鲁迅与民国政治文化

》

售價:NT$

429.0

《

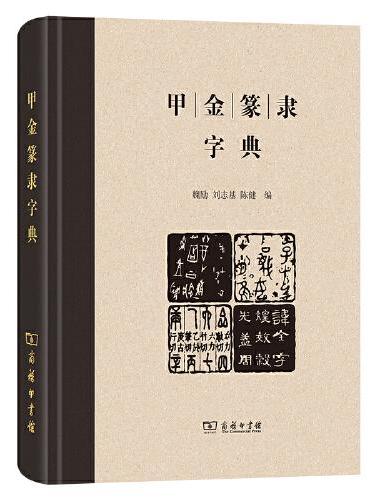

甲金篆隶字典

》

售價:NT$

312.0

《

游走于文明之间(110校庆)

》

售價:NT$

562.0

《

风雅牧野:文物中的古代文明

》

售價:NT$

291.0

《

共情销售

》

售價:NT$

311.0

|

| 編輯推薦: |

唯美食与爱能让漂泊落地生根

让孤独有了安慰和治愈

让失落的心得到救赎

●美食,填满肚子;爱,充盈内心。这里有品鉴心得,也有美味回忆,有烹饪方法,还有料理妙招,这里更多的是对人、对情、对爱的体会与追忆。看着这些泛着油花,冒着香气的文字,使人不免口水直流。

●他们不是美食家,只是一些热爱生活的人;他们不仅会教你如何去做饭,更会教你如何理解生活。无论饕餮盛宴,还是乡间小灶,无论海外珍味,还是家常小吃,在作者们的笔下,都拥有了勾人心魄的魅力。食材丰富的砂锅粥、夹着芝麻酱和葱丝的烧饼、热腾腾酸溜溜的粉丝汤、肥瘦相间香气四溢的粉蒸肉鲜、香、麻、辣,一应俱全,百味横陈。

●这不仅是一次口腹的享受,更是一次心灵之旅。犹记得每逢年关外婆做的梅干菜蒸肉,也怀念起物资匮乏的年月妈妈做的拌野菜,走街串巷卖年糕的小贩卖依稀在眼前,这些关于美食的点点滴滴都是一生的珍藏。

●42篇关于美食与爱的深情美文,一本拥有色、香、味的书,满足你的胃,满足你的心。

|

| 內容簡介: |

你生气时,它能充实心腹为你解忧;你分手时,它能默默入心抚慰心灵;你想家时,它能治愈所有的孤独与无助。独自一人的夜晚,哪怕只有一碗升腾着热气的汤面,也足以温暖今后的人生。精选42篇豆瓣中关于美食的文章,42餐色香味俱佳美味,42种酸甜苦辣百味杂陈。

这里没有色彩明亮的图片,但足以让你口水直流,没有按部就班的烹饪方法,但足以让你口腹满足。一篇篇烹饪方法、品鉴心得,以及对美食背后隐藏的地区文化的分析与认识,让你更深刻理解“吃”的意义。那些普通得不能再普通的辣酱、蜜饯、小咸菜,是外婆的疼爱,是儿时的快乐,是悠悠的思念。

美食带来的是一种情怀,一段回忆,一片乡愁,一种人生。

|

| 關於作者: |

Meiya:曾经的广告人,现在的作家,书评人,自由撰稿人,豆瓣红人。曾出版《这辈子最渴望做的那些事》、《慢慢来,一切都来得及》、《慢慢来,让灵魂跟上来》。

曹亚瑟:文化史研究者,在多家媒体开有美食、读书专栏,著有《白开水集》、《烟花春梦:金瓶梅中的爱与性》、《四月春膳》、《河豚欲上时:美食小品赏读》等,主编“闲雅小品丛书”等。

大王、蔡要要、米周、Nino、起床,吃饭、SWX、吴从周、不寧、Ida、红狼、破落户、Icancu、鱼秋刀、Paradox、喜北肉豆蔻等21位豆瓣红人。

|

| 目錄:

|

序言 食物,跟爱一样温柔——meiya

爱

关于白菜 吴从周

豆腐 蔡要要

闲谈猪油 不 宁

西瓜 杨 扬

朔风扬起地瓜香 马 二

饮茶琐忆 马 二

味极则淡

如何热爱面条 红 狼

闲时吃稀 吴从周

潮汕菜脯 不 宁

皮上松花 曹亚瑟

吃天光 吴从周

各种包子各种爱 王 晓

交九觅羊 张闲憨

滇东南吃货志 李佳怿

关于岭南羊汤的一桩记忆 红 狼

一碗锅盖面 鱼秋刀

年的吃食 杨 扬

记忆中的熟菜摊 徐 成

偷懒的美食 蔡要要

逃离火锅 曹亚瑟

味极则淡 曹亚瑟

关于蜜三刀的一点回忆 王 晓

覆盆子酒的季节 红 狼

记忆中的酸甜苦辣咸 蔡要要

老家

何物最美味 曹亚瑟

吃货中国 吴从周

英国的茶 SWX135

纽约食事面条篇 喜 北

纽约食事日料篇 喜 北

羊角面包,可颂时光 王 晓

厨房

萝卜丝 海 棠

那些年,我吃过邻居老太送来的饭菜 meiya

唯有吃没得商量 大 王

做顿好饭菜 米 周

刷碗的人是光荣的 朱明哲

姥姥家的茄盒 王 晓

老灶边的外婆 徐 成

外婆和豆 陈静抒

打野菜 起床,吃饭

大炉旺火多年前 徐 成

一碗年糕几段思念 徐 成

食物的柔情蜜意 曹亚瑟

|

| 內容試閱:

|

闲时吃稀

吴从周

太祖教育我们说“闲时吃稀,忙时吃干”,这是中国穷的时候,也适于物价飞涨的如今。忙时能否吃得上干饭倒也未必,然而吃粥,非得闲下来不可。一则正正经经煮一锅好粥,比煮饭费劲,二则粥食之妙,也非闲下来不能得意。

在重庆读书时,北门外有一家饭店,取《周书》“黄帝始蒸谷为饭,烹谷为粥”之句,叫做“谷为粥”。一直以为主人必是雅士,然而往来招呼的总是一口城郊方言的大妈。周围食肆乱哄哄,你方唱罢我登场,倒是这一家坚挺无比,生意兴隆。年初回渝,还去吃过一次,免不了又慨叹一番。山围故人何处是,粥饱空肠寂寞回。

谷为粥的粥食其实平常,无非皮蛋瘦肉粥、鸭肉粥、青菜粥等等,还有哄女孩子的木瓜粥、牛奶粥。一直以为甜粥是专为小孩子准备的,孩童不懂五味之妙,粥里搁糖才能哄着吃下去。红糖有蜜香,拌入白粥,一丝丝顺着米间经络融解开去,容易满足。

小时候读曹靖华《小米的回忆》,虽然曹先生本意是要表一表“小米加步枪的延安精神永远鼓舞我们战胜一切困难”,但在我这里,记住的只是延安小米熬粥,如何香醇浓厚,以及北地土碱,能长谷子,南方土酸,种出来的小米只能喂鸟。此后对小米粥念念不忘,并成为向往北方的潜在动力之一,然而到了北方,也不觉得如何了不得。

广东是食粥重镇。艇仔粥有名,不下于萝卜牛腩。清人陈徽言从云南跑到广州,作《南越游记》,写道:“岭南人喜取草鱼活者,剖割成屑,佐以瓜子、落花生、萝卜、木耳、芹菜、油煎面饵、粉丝、腐干,汇而食之,名曰鱼生……复有鱼生粥,其中所有诸品,因鱼生之名而名之。”艇仔粥起于荔湾,珠江之上,岸边多荔枝树。旧“羊城八景”有“荔湾唱晚”,可堪玩赏。江上舟人以江水煮粥,滚以各类河鲜,售与游人。广府呼小船为艇仔,故名艇仔粥,以荔湾为最。如今广州市长下珠江游泳,尚被坊间目为“作秀”,江水煮粥,实在不堪了。不过大小食肆都有可食。粥里放了肉丸,在黏稠的粥水里挖出一大团敦实的肉,如探骊龙颔下而获至宝。

另一种有名的粥食,是潮汕砂锅粥。此物宜冬宜夏,夜里数人叫啸,到粥店照例先来一碟卤水,鸭爪、鸡翅、豆干、猪舌,炒一盘花蛤,花生和泡菜白送。厨房里新米入锅,米不必泡,泡则失神,要的就是烈火烹新米,一粒粒绽开的爽利。对剖的麻虾,螃蟹、田鸡斩碎,鳝鱼去骨,择其一二种,待水滚米熟,先入以姜片,再将这些荤物下锅,焖上几分钟,放一勺油。连锅端上桌来,烟火斑驳,锅里犹沸腾不已。食物容器的厚重更容易引发食欲,遥想先秦诸侯必鼎食,大概也是通理。

锅里米香浓厚,虾蟹鲜甜,两种气味相辅相成。而老板另备一碟切好的葱花与香菜:“里们呲不呲香菜呀?”若吃,则倒进去一搅,顿时又在鲜香之中冲出一阵草木清润,再不下勺,更待何时。

上海也是粥之重镇,小绍兴鸡粥闻名久矣,未曾尝过。三黄鸡鲜嫩,然而窃以为煮粥的禽类,还是鸭子最好,水禽性味寒凉,与热粥同食,滋阴养胃。而且鸭肉厚实坚韧,可解牙根之痒。

清代嘉善人曹庭栋,一辈子治养生之学,活了86岁,未及人瑞,也算长寿。这位老先生养生法之一,是每日熬粥一大锅,随饿随吃,不计顿,“能体强健,享大寿”。这听着是庄子的养生之法,任性自然。然而曹老先生其实讲究得很,写一本《养生随笔》,专门辟一章讲粥,生生列了上品三十六,中品二十七,下品三十七,整整一百种粥法,名为《粥谱》。用什么材料倒在其次,鱼翅鲍鱼那是土财主的吃法,人家讲究的是水米。米要用粳米,“以香稻为最,晚稻性软,亦可取,早稻次之,陈廪米则欠腻滑矣”,小米什么的入不得法眼。水更讲究,初春的雨水,有阳春生发之气,是最好不过的;腊月的雪,集起来化了,“甘寒解毒,疗时疫”。这么一通折腾,煮粥跟妙玉姑娘伺候茶一样麻烦,却不及那么风雅。毕竟煮茶可以呼朋引伴,高谈阔论,搜枯肠,论文章,乃至借机追求女朋友,而君子耻于食色之性,柴米油盐的暖和只有家人可享。

话说回来,到了正本清源的时候,还是老老实实煮一锅白粥,按吴子野劝苏东坡的说辞,“能推陈致新,利膈养胃”。粥熟时表面有一层稠汤,北方叫做“米油”,南方似乎没有赐以嘉名。医书里说,这种东西捞出来,加点盐巴,熬干吃下去,可以治男子精液稀薄而不育。我总觉得这个方子虽然巧妙,但是因物象形,恐怕跟吃犀牛角壮阳的方子是一路货。所以打小爱吃的,还是锅边上结的那一圈米汤壳子。此物要偷吃,因为大人认为小孩吃了会脸皮奇厚,恬不知耻,见必斥责。

至于下白粥的小菜,大概以爽脆为宜。六必居的酱黄瓜下粥大妙,扬州宝塔菜更妙,以其味道醇厚馥郁,绕牙膛不绝,正与稻禾之香相得益彰。江浙沪上以肉松、鱼冻下,吃不来。爽脆之外,腐乳也是不错的,半化在粥水里,哧溜吸进去,米香滚热,包裹着温凉的咸鲜,于喉间初过,要吮着筷子尖儿,爽爽地啧一口才舒服。

这几日天冷,上班之外不大出门,读书之余,一瓯热粥,一撮酱菜,可抵半日销魂。

潮汕菜脯

不宁

潮汕人把萝卜称之为菜头,“脯”在潮汕话中的意思

是肉干,而菜脯则是腌制而成的萝卜干。以前潮汕人民家家户户到了萝卜收获的季节都会腌制

萝卜干,庭院的平台晒满了萝卜,日落就把它收起来撒盐踩踩,日出就拿出来晒晒,日复一日,白白的萝卜就会变得黄了、瘪了、皱巴巴了,再收起来放入瓮中,封个一年半载,菜脯就可以拿出来吃了。新菜脯色泽金黄,肉厚香脆,而十年以上的菜脯则算老菜脯了。老菜脯色泽乌黑发亮,肉质顺滑,老人家都说老菜脯可以消食去积,健脾化滞,所以家里有瓶老菜脯那就是一瓶备用药。在许多潮州菜里面,菜脯都是非常重要的角色。比如最常见的菜脯蛋、菜脯冬瓜蟹汤、菜脯炣鱼、菜脯烳五花肉、菜脯焖鳗鱼等。潮汕蒸肠粉中菜脯麸也是必备的配料,潮汕小吃中咸水果、粿汁等都会淋上菜脯油。

菜脯蛋作为潮汕早餐桌上最常见的送粥小菜,一直被我认为是最能勾起乡愁的潮汕味道。两颗鸡蛋打散了,菜脯麸洗干净了拌入,油热之后滑入锅中,煎至两面金黄,菜脯的香味充满整个厨房,无论你那个时候身在何处,都像是回到小时候凉着白粥等着妈妈把菜脯蛋端到你面前的场景。一碟菜脯蛋,白粥三碗也不过分。菜脯麸是先将菜脯切段、切片,再一片片切粒,然后搁到木砧板上快刀剁碎,现在菜市场都有现成的菜脯麸卖。

说到菜脯麸还不得不提菜脯油了,咸香的菜脯油放在潮汕小吃粿汁里面,简直是整碗米糊的点睛之笔。米浆摊成薄饼,切成三角状,加水煮熟,用淀粉调成糊状就是一碗米香四溢的米糊,淋上咸香的菜脯油,这碗米糊才能043

称之为粿汁。如果再加上卤水豆干、卤蛋、大肠等各种卤料,那便是豪华版了,一碗下肚,满足啊!这下午茶也太奢侈了。

至于菜脯油的做法则很简单,油七分热(油须用猪油和其他油调和),下入菜脯麸、蒜蓉,小火煸透,盛起备用。喜欢辣的,加辣椒酱一起便是。而它在潮汕烤生蚝时也是绝不能缺的配料,烤生蚝往往要淋上菜脯油。就是需要这个味道,就是不能没有它!菜脯特殊的窖香在油的热力中发散出来,与蒜蓉的辣调和,表现出不可言喻的另一种香味。炒贝壳类的海鲜也可以加入菜脯油。

菜脯焖鳗鱼,我想说这就是我小时候吃得最多的一道菜。砂锅烧热,鳗鱼切圈块,五花肉、蒜头垫底,鳗鱼铺上,菜脯切片或条放入,倒入生抽,水没过鳗鱼。大火将五花肉的油逼出来,小火焖之,掀开锅盖那刻——哦呵呵——我就知道是要吃晚饭了。因为鳗鱼肥美,用菜脯解其腻,吸收了鱼、五花和蒜头美味的菜脯才是这道菜里最值得吃的。菜脯五花肉、菜脯猪脚也是这个道理。因为鳗鱼涨价了,我已经好多好多年没有吃过新鲜的鳗鱼了,经常怀念起那个诱人的香味。

回归本质,菜脯本身就很好吃。潮汕人吃菜脯不是用切的,而是直接用手撕开,送粥即可。如果你拿着一个菜脯切了丁,再吃,那绝对和你直接用手撕开的味道不同,为什么?分子作用咯!刀的作用破坏了菜脯的分子结构,味道当然会有变化。为了便于储存,菜脯是很咸的,所以在我上述的所有食谱中都没有提到盐,有的时候你甚至要先浸泡下,去掉一些菜脯的咸味才能入菜。

冬瓜菜脯小螃蟹汤就是一款需要先去去咸味的夏日消暑清汤。菜脯在这里的作用就是煮出味道,很奇怪啊,它真的和壳类海鲜非常搭。冬瓜滚刀切块,螃蟹刷洗干净,菜脯切丝洗后浸泡一会儿,一起煮之,就是一道爽口的汤啊。

还有一种菜头gong(我不知道方言里的这字怎么写),制作方法有所不同:先把菜头剖开,切成条状,放竹筛子里曝晒即可,撒上盐和糖,反复曝晒,一周左右即可食用。嘴舌紧的甚至在它还没变色就开始吃了,咬起来酥脆爽口,咸中带甜,配粥刚好。

我还不得不说我阿嬷自己再加工的南姜菜脯,每年阿嬷都会做上好多瓶,然后通知我们去老家拿。阿嬷把菜脯撕开成条,加入糖和捣烂的南姜,搅拌装入瓶。看似简单,可是糖粉和南姜分量的掌控,全凭经验。况且这是阿嬷牌的,其他地方都吃不到,对我来说是弥足珍贵的。在珠海,有一晚深夜,饿到不行,起来煮了个白粥,拿出阿嬷做的菜脯,送粥,吃着吃着眼泪忽然就掉下来,好像有太多的委屈,好像活得觉得累了。是白粥、菜脯,抚慰着自己脆弱的心。

如今,我在超市里看到菜脯变成商品出现在其他地方的饭桌上,它似乎变成一种随处能买到的“乡愁”。但你知道的,有一些味道不是工业化能生产出来的。这一普通的腌制食物,每户潮汕人家都有自家的味道,也有各家秘制的加工产品。比如我阿嬷的,又比如你母亲的。

皮上松花

曹亚瑟

中国人太爱吃,吃的花样又太多,容易让人吃得摸不着头脑、吃得产生误解。比如台湾人刘克襄在《岭南本草新录》中记载,有一种叫“鸭仔蛋”的东西(大陆也有,叫“毛蛋”),做法甚是诡奇:“先将孵了近三星期尚未形成雏鸭的鸭蛋,用开水煮熟。敲开蛋壳后,加上胡椒盐和越南香菜调味,以小匙羹,挖出来吃。吃的时候,常见及小鸭的骨骼或羽毛,不敢吃的人难免惊悚。至于为何要使用越南香菜,猜想是可以镇住腥味。”这样的吃食,据说有滋补养身之效,对女人来说更能永葆青春。但外国人见了毛茸茸的东西,肯定会觉得中国人的饮食文化有杀戮之气。

就在2011年,美国的CNN电视台就将中国的皮蛋评为“全球十大恶心食品”之首,一时引起轩然大波。原因是那卖相黑乎乎、味道怪乎乎的皮蛋被称为“恶魔煮的蛋”,让那些美国记者只觉得不可思议并不可理喻。这种文化的歧视当然激起了广大爱好中华美食的人们的强烈反击,同时把散着腐臭的奶酪、带着血水的牛排痛快地腌臜了一番,最终以CNN的道歉而告结束。可见,中西饮食文化的隔膜就是这样深,真所谓中国人的“吃不到一个锅里”也。

人类的胃,是标准的文化之“胃”,别人觉得再好吃的东西,没有文化的支撑,你也会觉得味同嚼蜡。出过国的人想必都有过饱受西餐摧残的经历,回国后的第一选择往往就是吃一大碗面条来纾解相思,更有甚者出国时就带着速食面了。是西餐不好吃吗?不,是中国人的胃不适应,是千百年来形成的饮食习惯、饮食文化在作祟。

其实,我倒是蛮喜欢撒上姜末、淋上醋汁的拌皮蛋,带有淡淡的碱味儿,别具特色,佐以白粥堪称美味。而且,广东特产的皮蛋瘦肉粥早已经广征东西南北,成为各式养生粥类的主打,但凡有粥的地方必有皮蛋瘦肉粥。那么,以皮蛋作为此粥的独特配伍,不知经过多少次实验才能搭配到这么妥帖、这么和谐,不可谓不是神来之笔。

关于皮蛋的来历,传说很多,但真正见之于记载的是14世纪元代农学家鲁明善的《农桑衣食撮要》,载用鸭蛋可以“每一百个用盐十两,灰三升,米饮调成团”。明代《竹屿山房杂部》的配方是:“取燃炭灰一斗,石灰一升,盐水调入,锅烹一沸,俟温,苴与卵上,五七日,黄白混为一处。”五七三十五天,鸡蛋就凝固了,成了晶莹透亮、弹性十足的皮蛋。此后文人墨客记载、吟咏不断,连张岱这样的名士都编有《老饕集》,并写下咏祁门皮蛋诗:“夜气金银杂,黄河日月昏。”可见在明末时,皮蛋已经是寻常百姓家案上的常见之物了。

汪曾祺先生的家乡在江苏高邮,那里是水乡,盛产大麻鸭,鸭多,鸭蛋也多。高邮的咸鸭蛋非常有名,袁枚在《随园食单》里对高邮腌蛋还猛夸了一通,这让对袁枚不太感冒的汪先生都觉得有点受用;而朱伟在《考吃》一书中引用康熙时的《高邮州志》,称此地皮蛋亦佳,“入药料腌者,色如蜜蜡,纹如松叶”,只是汪曾祺先生只说腌蛋、不说皮蛋,对此未著一字,不知何故。亚洲人同源同种,对皮蛋的看法就有异于欧美人。日本学者青木正儿在《中华腌菜谱》中就写下了自己对皮蛋的浓浓感情。他说:“皮蛋一名松花蛋,在日本的中华饭馆也时常有,蛋白照例是茶褐色有如果冻,蛋黄则暗绿色,好像煮熟的鲍鱼的肉似的。据说,是用茶叶煮汁,与木灰及生石灰、苏打同盐混合,裹在鸭蛋的上面,外边洒上谷壳,在瓶上密封经过四十天,这才做成。我想这只有曲店或是做豆豉的老板,才能想出这办法来。总之不能不说是伟大的功绩了。不晓得是谁给起了松花的名字,真是名实相称的仙家的珍味。”(周作人译,载《如梦记》)

青木先生1922年至1924年专门来中国考察过,他的感受是第一手的:“北京的皮蛋整个黄的,不是全部固体化,只是中间剩有一点黄色的柔软的地方,可以称为佳品。因此想到是把周围暗绿色看作松树的叶,中间的黄色当做松花,所以叫它这个名字的吧。……想出种种的花样来吃,觉得真是讲究吃食的国民,不能不佩服了。”(周作人译)

青木正儿本人就翻译过袁枚的《随园食单》,自己还出版过《华国风味》,对中国的饮馔很有研究。看看他文章的题目《肴核》、《鱼鲙》、《苦菌颂》、《河豚和松蘑》,是不是就想让人大快朵颐?

|

|